現在の検索条件

-

富田林市農業公園「サバーファーム」

〜大地を味わい、大地を体感し、大地の中でリラックス〜

花畑の向こうにぶどう園が広がる農業公園で、笑顔あふれる思い出を。

一面に四季折々の花が咲き、その奥にはぶどう園が広がるサバーファーム。そんな唯一無二の農業公園で、大切な人と気軽にフルーツ狩りや野菜収穫を楽しみませんか?新鮮でおいしい地元農産物を味わうことで、訪れるたびに富田林の魅力を再発見できるはず。サバーファームで思い出に残る体験ができることをお約束します。 -

大阪金剛簾(おおさかこんごうすだれ)

起源は飛鳥、奈良時代とされ、平安時代に入り宮中などの間仕切りや装飾に使用された御簾(みす)が、現在のお座敷簾の原形といわれています。金剛山の麓に自生する良質の竹に恵まれた富田林で竹簾作りが盛んになり、明暦年間に産地が形成されました。

天然の竹の素材を生かした、優雅で格調高い簾は、日本的な風流さをそなえています。

経済産業大臣指定伝統工芸品に指定、また、大阪府知事指定伝統工芸品にも指定されています。 -

じないまち四季物語

富田林寺内町は大阪府内唯一の重要伝統的建造物群保存地区(特定物件221件)に選定されており、重要文化財旧杉山家住宅、府指定仲村家を初めとする町家や三階蔵など、歴史的な景観を今に伝えています。

各季節に「じないまち四季物語」というイベントを行っています。3月には「じないまち雛めぐり」、8月は「寺内町燈路」、10月は「後の雛まつり」、1月は「新春・初鍋めぐり」を開催し、まちの活性化に取り組んでいます。じないまち四季物語では、4回のイベントで計2万人を超える来訪者でにぎわいました。 -

美具久留御魂神社(みぐくるみたまじんじゃ)

当神社は古代より羽曳野丘陵の東麓に鎮座する旧石川郡の氏神です。社伝によれば、崇神天皇10年社殿を建立したと伝えられ、神社の森一万余坪の境内は一際緑濃くうっそうとしており、大阪府自然環境保全地区にも指定されています。

当神社は式内社に列する古社であり、古来より巷では、縁結びの神、また、水路の守護神として郷土農民の信仰深く、特に10月の秋祭り(10月第三土日曜日)は五穀豊穣を祝い、神輿(今は子供神輿)のお渡りや地車(だんじり)曳きが盛大に行われ、宮入りに際しては、拝殿前において地車上で河内俄が演じられるなど、格別の賑わいを見せています。 -

富田林寺内町(とんだばやしじないまち)

兵火と一揆が絶え間なかった16世紀半ばの戦国時代、本願寺一家衆の京都興正寺第16世の証秀上人が、守護代から富田の「荒芝地」を購入し、興正寺別院の御堂を建立しました。その後町衆による開発が行われ、寺院を中心とした宗教自治都市「富田林寺内町」が誕生しました。

(寺内町は全域が重要伝統的建造物群保存地区に選定されており、)今も江戸~昭和初期の建造物が多く残され、それぞれに趣向をこらした虫籠窓や駒つなぎなどを見て取れます。富田林寺内町最古の町家「旧杉山家住宅」は、(国の)重要文化財に指定され一般公開も行っています。

近年では春には「じないまち雛めぐり」(3月)、夏には「寺内町燈路」(8月)など、地域住民が中心となって季節を感じることができる催しを開催しています。 -

瀧谷不動明王寺(たきだにふどうみょうおうじ)

古来「日本三不動の一つ」といわれ、俗に「目の神様」「芽の出る不動様」などと呼ばれ、広く人々の信仰を集めています。また毎月第4日曜日のお不動さんの日には、縁日露店が並びおおぜいの参拝者があります。また、毎年5月の第4日曜日には、柴灯大護摩供春季大祭が催されています。

弘仁12年(821)に弘法大師が創建したと伝えられ、正平15年(1360)足利義詮の嶽山城攻めで一度焼かれました。ご本尊と脇侍が瀧の下に逃れ、その後、どこからともなく年老いた一人の盲僧が現れて本尊の霊験を説き、日夜礼拝するとたちまち晴眼となったことから、眼病平癒の霊像として信仰されるようになりました。

本尊の不動明王及びニ童子立像は、昭和31年に国の重要文化財に指定されています。

この像は体の中に墨でかかれた文字があって、制作年代がはっきりわかることも価値を高くしています。 -

新堂廃寺跡・オガンジ池瓦窯跡・お亀石古墳

この3つの遺跡は、近接しており相互の関連が明らかになっています。

新堂廃寺跡は、飛鳥時代前半創建の古代寺院跡で、その規模は、四天王寺と肩を並べるほどの大きさです。

オガンジ池瓦窯跡は、オガンジ池の東北隅の一角にあり飛鳥時代から奈良時代の200年間使われ、新堂廃寺専属の瓦窯でした。飛鳥時代の寺院に付属して近くに造られた瓦窯は全国でもめずらしいものです。

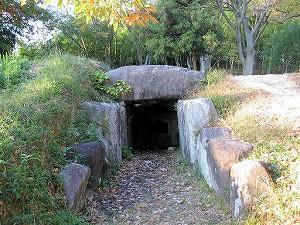

お亀石古墳は、地表に露出している石棺の上部が、ちょうど亀のように見えるので、このようによばれてきたようです。ここで見つかった平瓦は新堂廃寺跡で見つかったものと似ており、お亀石古墳は新堂廃寺を建てたこの地方の豪族の墳墓と考えられます。

この3つの遺跡は、平成14年に国の史跡に指定されています。 -

地車(だんじり)まつり収穫祭

富田林市内には30数台の地車が存在し、毎年10月の第二土日曜日と第三土日曜日には各地区で収穫を祝い賑やかに曳行されています。富田林の地車は江戸時代後期から存在し、民謡などを唄いながらゆっくり練り歩く時の情緒ある掛け声や、激しく暴れる時の勇壮な姿が印象的です。なかでも、地車の欄干(舞台)で演じられる滑稽な寸劇(仁輪伽)は大変ユニークで、上方芸能のルーツとも伝えられています。

-

富田林寺内町「城之門筋」「日本の道百選」

城之門筋は富田林寺内町内にあります。城之門筋の名前は、桃山城城門のひとつを移築した興正寺表門が由来です。

路面の一部が石畳に舗装され、電柱の移設などにより町並み保存が進められています。

ここは東高野街道と富田林街道の会合する場所で、この歴史的な町並みには整然とした街路があり、その両側には厨子二階建て本瓦葺きの重厚な町並みが連なっています。

昭和61年8月に日本の道100選に選定されています。 -

錦織公園(にしこおりこうえん)

羽曳野丘陵の南端に位置する錦織公園は、みどりの中の散策やわんぱくな子どもたちの遊び場として親しまれている大規模な自然公園です。野鳥観察や里山づくり体験教室なども催されています。アスレチックや展望台、梅園や桜の広場などが整備され、中でも「河内の里」では、木造平屋建ての「里の家」や茶畑、水田、水車小屋などがあり、昔ながらの農村風景を楽しむことができます。(年中無休)