現在の検索条件

-

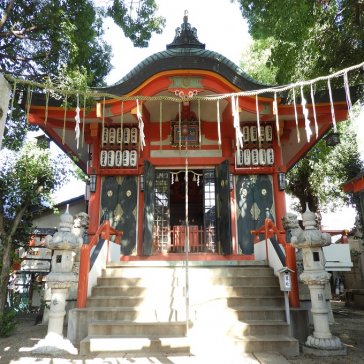

白鳥神社だんじり祭

古市の白鳥神社は、かつて軽里にあった伊岐宮の祭神である、日本武尊(ヤマトタケルノミコト)をお祀りしています。

毎年10月の祭りでは、古市6町からそれぞれ意匠をこらした勇壮なだんじりが出て、巡行、宮入が行われ、数多くの参観者が集まります。 -

白鳥伝説の郷

『古事記』、『日本書紀』によれば、景行天皇の皇子であった日本武尊(ヤマトタケルノミコト)は、東国への遠征の帰り道に伊勢の能褒野(のぼの 三重県亀山市付近)で亡くなって葬られるが、やがて白鳥に姿を変えて飛び立ち、大和琴弾原(ことひきのはら 奈良県御所市付近)を経て、河内の旧市邑(ふるいちむら 羽曳野市古市付近)に舞い降りたので、そこにも陵を築いた。しかし、ついには天に上っていった、とあります。現在、市内には日本武尊の白鳥陵や、古市駅のすぐ東には白鳥神社が鎮座し、古代の英雄のロマンが語り継がれています。市の名称も白鳥伝説にちなむもので、白鳥三陵を縁に三市の交流も図られ、市のイメージづくりに欠かすことのできない象徴的物語として市民の間にも定着しています。

なお、白鳥陵古墳(前の山古墳)と峯ヶ塚古墳は、令和元年7月6日に大阪初の世界遺産に登録された「百舌鳥・古市古墳群」の構成資産のひとつです。 -

応神天皇陵古墳周辺の歴史景観

応神天皇陵古墳は約1600年前の5世紀前半に築造された、全長425mの規模をもつ最大級の前方後円墳で、令和元年7月6日に大阪初の世界遺産に登録された「百舌鳥・古市古墳群」の構成資産のひとつです。本来の陵域は現在よりも大きく、外濠、外堤、陪塚などの外周施設が整備されていました。『日本書紀』の「赤駒伝説」は、この辺りを舞台にしていたものと思われます。後円部に接して鎮座する誉田八幡宮は応神天皇を祀り、社伝によれば起源は欽明天皇の時代に遡るとされます。国宝に指定されている神輿は源頼朝の寄進と伝えられ、現在も9月15日に執り行われている陵へのお渡りの儀式に用いられていました。陵墓とそれを祀る神社との、長い歴史を感じとることができます。陵の傍らを通る東高野街道は高野山参詣の道として整備されたもので、近世における誉田八幡宮の賑わいを伝えています。

-

布忍神社(ぬのせじんじゃ)

布忍神社は、大阪府指定有形文化財に指定されており、速須佐男之尊(すさのおのみこと)、八重事代主之尊(やえことしろぬしのみこと)、武甕槌雄之尊(たけみかずちのみこと)が祀られています。

境内には、本殿をはじめ、拝殿、末社、唐門(からもん)、客殿(旧絵馬堂)などの建物が並んでいます。

また本殿脇には、江戸時代・狩野派の作と思える唐獅子絵(からじしえ)があるほか、当神社には、江戸中期の当地域の文芸レベルの高さを如実に現わす「布忍八景」絵馬(ぬのせはっけいえま)、同じく江戸中期の高僧・高泉(こうせん)の書とされる「布忍宮」扁額(へんがく)、室町時代から江戸時代のものと思われる小絵馬(こえま)など数多くの文化財・美術品が残されています。 -

屯倉神社(みやけじんじゃ)

枝垂れ梅が有名である屯倉神社は、天慶5年(942)に菅原道真を祭神として創祀されたと伝えています。

当地にはもともと、天穂日命を祀る穂日の社があり、同社は、のち依羅三宅天満宮ともよばれるようになりました。

本殿には神像として菅原道真像が安置されています。総高99.7cm、総幅128.3cm、膝張78cmの等身大です。

体部は近世の作ですが、挿首形式の頭部は南北朝時代の古様を示しています。

天神信仰の広がりにつれ、屯倉神社には道真に関わる伝承品が多く残されています。

近世の近衛信尋自画賛の渡唐天神像、後陽成天皇の手になるという菅原道真画像、近衛基煕筆の「南無天満大自在天神」名号などは代表的なものです。

伊勢神楽講の獅子舞が秋の例大祭にあわせ各家庭をお祓いして回った後、毎年10月1日に境内で舞と芸を披露します。 -

大林寺

西除川に架かる宮橋東詰に、布忍山大林寺があります。

融通念仏宗で、河内西国第5霊場として信仰されています。

本堂には、本尊の阿弥陀如来立像(南北朝時代)と並んで、等身大の十一面観音立像が厨子の中に祀られています。

十一面観音像は桧の一木造りで、高さ170cmを測ります。

光背・台座や十一面の頭上面・両手先・両足先は後世の補修ですが、そのほかは当初のままです。平安時代後半、11世紀ごろの作とみてよいでしょう。

同観音は、平安時代後半に建てられていた布忍寺の本尊でした。しかし、明治初年の廃仏毀釈に際し、十一面観音は持ち出されて、近くの大林寺に安置されたのでした。

美術史家によると、「目鼻から口もとにかけての面貌の彫りは浅く、いたって穏やかな表情となっている。面奥の深い割りに頬の張りは少ない。府内でも古像に属し、作柄も畿内作品としてしっかりしている。」と述べています。 -

柴籬神社(しばがきじんじゃ)

柴籬神社は五世紀の始め仁徳天皇の第3皇子である第18代反正天皇の都跡(治世6年間)に第24代仁賢天皇によって創建された社であります。

御祭神は、反正天皇(別名 瑞歯別命〔みずはわけのみこと〕)で、生れながら歯が立派であったと記紀にも記され、境内末社には、市内でも数少ない伝説のある歯神社が祀られ、社前には、日本でも唯一の石造の歯磨の面があり日々、参詣者が指先で歯面に触れています。

祭典日は歯にちなんで、毎年八月八日午後八時八分に斎行され、当日、境内に四百個程の庭燎灯にローソクが灯され夏の夜の風物詩ともなっています。 -

我堂八幡宮

我堂八幡宮は厄除宮として有名で、延享元年(1744)の「両我堂村明細帳」には「十五社明神」、享和2年(1802)の「東我堂村明細書上帳」にも「氏神十五社神」と記されています。

明治初年に八幡神社と称した後、大正2年(1913)に産土(うぶずな)神社と改めましたが、いまでは我堂八幡宮の名で信仰されています。

堺市の百舌鳥八幡宮の分霊を勧請したもので、品陀別命が祭神です。

境内には、江戸時代から昭和初期にかけて若者が力競べをした力石・八幡石・明治石・龍王石・金剛石が残っており、貴重な民俗資料といえます。 -

阿保神社(あおじんじゃ)

菅原道真を祭神とする古社。境内には阿保親王を祀る親王社が合祀されています。平城天皇の皇子である阿保親王は六歌仙の一人として有名な在原業平の父でもあります。

親王がこの地に住んだことから、現在の阿保の地名が生まれました。

本殿の裏には神木がそびえ立っていますが、これは大楠で高さ16m、幹周り4.5m根株張6mにも及ぶ巨大なもので、市内三名木にあげられています。 -

「まったら愛っ娘(まなっこ)~松原育ち~」

「大阪エコ農産物」の認証を受けた松原市のオリジナルブランドの農産物。「より安心・安全で美味しいものを食卓に届けたい」という生産者の想いを込め、環境や身体に優しい野菜づくりにとことんこだわっています。