現在の検索条件

-

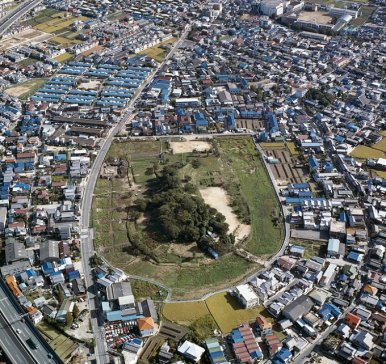

国府遺跡(こういせき)

「国府遺跡」は、旧石器時代から縄紋時代・弥生時代を経て、7世紀には古代寺院が建立され、古代には河内国衙となった遺跡です。「国府遺跡」は南河内において最も古くより集落が営まれるとともに、長期にわたり集落が営まれ、現在にいたっています。縄文時代より古い旧石器時代の石器が出土したり、河内国の役所「河内国府」が置かれていたとも考えられています。縄紋時代の人骨が多数確認された地点と古代寺院衣縫廃寺の伽藍想定地域を中心として国史跡に指定されています。

-

東高野街道と道明寺界隈(ひがしこうやかいどう と どうみょうじかいわい)

東高野街道は藤井寺市の船橋、国府、道明寺にかけて南北に走り、京都から富田林、橋本を経て高野山へ通じる参拝道として栄えました。昔、龍が住んでいたという昔話に残る「赤むくの木」が有名です。街道の周辺には古代遺跡が数多く残され、古代から多くの人々に利用されてきました。允恭天皇の「市野山古墳」、国府型ナイフ形石器で有名な「国府遺跡」、衣縫孝女の「潮音寺」、十神を祭る「志貴県主神社」、「黒田神社」、「大咋神社」、「養源寺」、「船橋遺跡」など見所がいっぱいです。

-

辛國神社(からくにじんじゃ)

辛國神社は、物部氏ゆかりの神社であると考えられており、一の鳥居から拝殿までの長い参道は木立につつまれ、石燈籠こま犬が並び、古い歴史を物語っており、「大阪みどりの百選」にも選ばれています。毎年10月17日には御例祭が行われ、多くの人々で賑わいます。

【藤井寺八景】 -

伴林氏神社(ともばやしのうじのじんじゃ)

古代豪族の大伴氏やその一族である林氏の祖先神の道臣命(みちおみのみこと)と天押日命(あまのおしひのみこと)を祭神とする林地区の氏神で、平安時代の文書「延喜式神名帳」(えんぎしきしんめいちょう)にも載っている古い神社です。

また、伴林氏神社の西側には今から約1350年前の白鳳時代、林氏によって建てられたと考えられるお寺がありました。この寺は、現在字名に「寺の山」とあるだけで当時の様子はもとより、寺名までも分からないため「拝志(はやし)廃寺」と呼ばれています。なお、境内には、塔の心柱の礎石が残っています。

本殿ほか4件は、堂々とした外観と洗練された細部を有する近代社殿群として国登録有形文化財(建造物)に登録されています。

【藤井寺八景】 -

善光寺(ぜんこうじ)

浄土宗知恩院派に属する寺で長野の善光寺の元祖と言われ、元善光寺の名で広く知られています。織田信長の河内攻めの時に一旦焼失、慶長年間(1596~1614)になって僧宗珍によって現在の位置に再建されました。本尊の一光三尊仏は秘仏で、毎年4月24日にご開帳があります。

【藤井寺八景】 -

道明寺(どうみょうじ)

菅原道真ゆかりの尼寺で、土師氏の氏寺として創建されました。道真作と伝えられる「十一面観音菩薩立像(国宝)」が本堂に安置されており、彫技の精巧さと檀像彫刻中特筆すべき優品として、昭和27年国宝に指定されています。

毎月18日と25日には、厨子の扉が開かれ、本尊を拝観することができます。道明寺粉の糒(ほしい)が有名です。

【藤井寺八景】 -

古室山古墳(こむろやまこふん)

古室山古墳の墳丘は、築造当初の優美な姿を今に伝えています。墳丘長150メートルを測る規模は、陵墓を除くと古市古墳群の中では最大級の古墳です。後円部頂上の標高は約39メートルを測り、国府台地でも高所に位置しており、視界をさえぎる巨木が少ないため、頂上からの眺望はすばらしいものがあります。また、梅や桜の木が植えられており、季節になると美しい花を咲かせ、訪れる人々を楽しませています。地元では実際に触れることができる身近な古墳として大変親しまれています。

【古市古墳群】 -

野中宮山古墳(のなかみややまこふん)

古市古墳群のほぼ中央、誉田御廟山(応神天皇陵)古墳の西、墓山古墳の北に位置しています。全長約154m、後円部径約100m、高さ約14.1m、前方部幅約75m、高さ約10.1m。墳丘は三段築成で、くびれ部の両側には造り出しがあります。周囲に周濠と堤をめぐらせ、4月には、墳頂にある神社の桜が見事に咲き誇り、人々が集いにぎわう名所となっています。

【古市古墳群】【藤井寺八景】 -

津堂城山古墳(つどうしろやまこふん)

城山古墳は藤井寺市の北西部津堂にある大型の前方後円墳です。城山という地名は中世の室町時代にこの古墳を城として再利用したことにちなんだものです。城山の前に津堂という地名を冠するのは、城山と称する古墳が全国にいくつもあり、これらと区別するため津堂城山古墳と呼んでいるのです。現在は周濠部に花菖蒲園が整備され、開花期に「花しょうぶまつり」が開催されます。桜が満開になる季節は、菜の花や雪柳も咲き誇りまさに「春爛漫」ですばらしい情景です。

ガイダンス棟「まほらしろやま」では、出土した埴輪や土器のほか、長さ約3.5メートル、高さ約1.9メートルという巨大な長持形石棺のレプリカの展示も行っています。

【古市古墳群】【藤井寺八景】 -

にぎわい・まなび交流館 (愛称:アイセルシュラホール)

幼児から高齢者まで、学び、集い、交流しあえる複合施設として、多くの市民から親しまれている「アイセルシュラホール」。令和7年4月のリニューアルオープンで、観光拠点としての機能も新たに加わりました。

建物の外観は、本市から出土した「修羅」と「船形埴輪」をモチーフに、歴史を継承し、未来へと出航する船をイメージしています。

施設内には、津堂城山古墳から出土した重要文化財の「水鳥形埴輪」、西墓山古墳からの出土品や古墳の築造に関する展示品、藤井寺市出身とされる遣唐留学生「井真成」の墓誌レプリカが並ぶ歴史展示コーナーなどがあります。

また、2019年3月には、美陵ポンプ場内に保存されていた「百舌鳥・古市古墳群」で唯一見学できる石室である藤の森古墳の横穴式石室が移築されました。

【藤井寺八景】