現在の検索条件

-

一須賀古墳群(いちすかこふんぐん)

本町南部の丘陵上に広がる6~7世紀前半の群集墳。直径10~20mの小円墳が約260基も密集し、その多くが内部に横穴式石室をもちます。須恵器や武器・馬具などが副葬され、金銀の装飾品をはじめ、大陸からと考えられる金銅製の沓や耳飾が発見されています。大陸や朝鮮半島の影響が色濃く見られるこの古墳群は、本町に所在する飛鳥時代の王陵との強い関係から、当時高い技術力により重用された、渡来系氏族の葬地と考えられています。

-

西方院(さいほういん)

浄土宗の寺院で本尊は聖徳太子作と伝える阿弥陀如来と恵心僧都作と伝える十一面観音菩薩です。寺伝によれば、聖徳太子の死後にその乳母であった月益姫、日益姫、玉照姫(それぞれ蘇我馬子、小野妹子、物部守屋の娘)が出家し、お堂を建立し、その冥福を祈ったのが始まりとされ、近接して三尼公の御廟とされる古い三つの塔が、聖徳太子信仰の姿を今に伝えています。

-

梅鉢御陵(うめばちごりょう)

聖徳太子墓、敏達、用明、推古、孝徳天皇の五つの皇陵を総称して、梅鉢御陵と呼ばれています。江戸時代の『河内名所図会』には、叡福寺の寺僧が梅花の五英(ごひら)のごとしと呼び、ここから梅鉢御陵と呼ばれるようになったと記されています。また、飛鳥時代を中心とした人々の眠る御陵であることから、太子町は王陵の谷とも呼ばれ、大和飛鳥とならぶ古代の風景を今に伝えています。

-

鹿谷寺跡と岩屋(ろくたんじあと いわや)

国史跡。二上山山腹に所在する、奈良時代に造営された我が国唯一の大陸風の石窟寺院です。凝灰岩の石切場跡を利用して造られています。鹿谷寺跡には高さ5mの十三重塔と線刻三尊仏があり、岩屋には石塔を収めた巨大な岩窟があります。中世以降はともに葛城二十八宿の1つとして修験道の行場として利用されました。

-

二子塚古墳(ふたごづかこふん)

国史跡。2つの方墳をつなぎあわせた双方墳と呼ばれる、他に例をみない墳形を有します。両墳丘には、ほぼ同形同大の横穴式石室内部に珍しいカマボコ形の家形石棺が納められており、東側墳丘ではこの石棺を見ることができます。地元ではこちらが本当の推古天皇と竹田皇子の合葬陵とする伝承が残っています。

-

科長神社夏祭(しながじんじゃなつまつり)

延喜式内社の古社。太子町山田・畑・葉室地区の産土神として古くから信仰を集め、別に八社大明神とも呼ばれます。夏の例祭には、山田5地区のだんじりが出ますが、うち2台は府内では唯一、今もなお曳行されている大変珍しい船形だんじりです。

※行事日程 7月27日に近い日曜日とその前日 -

二上山(万葉の森)

かつての火山活動で生成された、石器の材料となったサヌカイトや古墳の石棺材となった凝灰岩、研磨剤として利用された金剛砂などの岩石を産出し、山麓には我が国唯一の大陸風の石窟寺院の鹿谷寺跡と岩屋や悲劇の皇子として知られる大津皇子墓が所在し、万葉集に詠まれるなど歴史的にも知られる山です。山麓一帯には大阪府立二上山万葉の森が整備され、春秋には多くのハイカーでにぎわう、本町のランドマークです。

※桜、紫陽花、椿、笹百合の名所

※行事日程 4月23日「岳のぼり」、11月第2土曜「おおさか山の日」、毎月第1日曜・23日(但し日祝のみ)「朝がゆ会」 -

竹内街道(大道旧山本家住宅及び町立竹内街道歴史資料館)(たけのうちかいどう だいどうきゅうやまもとけじゅうたくおよびれきししりょうかん)

竹内街道は堺と大和南部を結ぶ全長26kmの街道で、推古天皇のつくった最古の官道・大道とも呼ばれています。資料館はその沿道に位置する太子町の歴史を紹介する施設で映像機器(マジックビジョン)を用いて、原始から現代に至る竹内街道の歴史を学ぶことができます。山本家住宅は江戸末期の大和棟古民家で、瓦と茅葺の融合した珍しい造りで、竹内街道の伝統的なまちなみに無くてはならないものとして国の登録文化財となっています。竹内開口は大阪まちなみ百景にも選定されており、今なお、いにしえの面影を残す街道とこれらの施設は一見の価値があります。

-

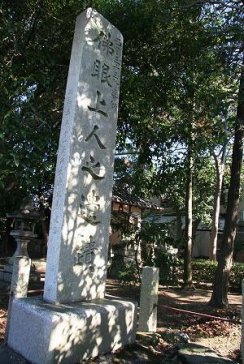

仏眼寺跡(ぶつがんじあと)

西国三十三所観音霊場の古跡として伝わる寺院跡。平安時代に花山法皇が観音霊場を巡る際の先達であった仏眼上人の庵跡とされます。仏眼上人は聖徳太子墓で花山法皇の前に忽然と現れ、これを導いたことから西国巡礼の先駆者として語られます。仏眼寺跡は『河内名所図会』に「西国巡礼元祖の寺」と紹介され、付近には石塔などが残されています。

-

太子聖燈会(たいししょうとうえ)

叡福寺境内を燈火で飾るイベント。なら燈花会をモデルに、地元住民有志が立ち上げた、魅力ある太子町のまちづくりをめざす取り組みです。10,000個もの燈火が醸し出す幻想的で幽玄な世界は、人々の心を打ち、多くの参加者を集めています。