現在の検索条件

-

和泉市信太の森ふるさと館

信太の森は古代から和歌や文学の舞台として著名で、近世にはこの森に伝えられていた「葛の葉伝説」(「信太妻」)が人形浄瑠璃「芦屋道満大内鑑」として上演され大ヒットしました。

こうした信太の森周辺の歴史・文化・自然を紹介し学習する施設です。 -

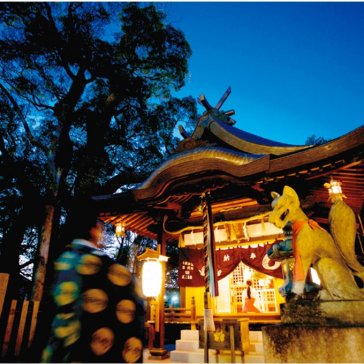

信太森葛葉稲荷神社

信太森葛葉稲荷神社には「恋しくば たずねきてみよ 和泉なる 信太の森のうらみ葛の葉」という歌で知られる安倍保名と葛の葉姫(白狐の化身)の哀しい別れにまつわる伝説があり、平安時代の陰陽師安倍晴明はこの2人の間の子どもといわれています。

-

和泉市池上曽根史跡公園

1995年、弥生時代の大規模環濠集落の中心部で、東西20m・南北7mの巨大な建物跡と、クスの木をくり抜いた直径2mの井戸枠が発掘されました。

これらを復元し、2000年前の大集落を再現した史跡公園として公開しています。 -

大阪府立弥生文化博物館(おおさかふりつやよいぶんかはくぶつかん)

弥生文化に関する資料や情報を収集、保存、研究し、それらを通して弥生文化に広く親しみ学習できることを目的とした博物館です。館内には、池上曽根遺跡をはじめ全国の著名な弥生時代の資料や邪馬台国の女王卑弥呼の館を復元した模型などを展示しています。

-

駅前ロータリー「緬羊像」など、羊にまつわる作品群

泉大津駅西側ロータリーにある「緬羊像」は、泉大津市商工会議所創立5周年記念事業の一環として昭和27年に建立されたものです。作者は、鳥取県出身の彫刻家長谷川塊記(昭和48年没)。毛織物のまち泉大津のシンボルとして広く市民からも親しまれています。

そのほか、駅東側ロータリーにあるオブジェ「シープの輝き」や、市役所1階ロビーの壁面には巨大な羊のレリーフ、泉穴師神社前の羊のベンチや手水舎など市内全域で繊維産業のまちをPRしています。 -

浜街道まつり(はまかいどうまつり)

“泉大津のふるさと風景”ともいうべき「浜街道」の伝統あるまちなみを残すための取組みの一つとして開催した『浜街道まつり』は、地元住民主導で行政の支援を受けつつ平成14年に第1回を開催し、令和6年度には第23回目を迎えました。(令和2年度・令和3年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止)

メーン会場である“のこぎりホール(元毛布工場の倉庫を一部改装)”での「音楽の玉手箱」のほか、町家の土間や軒先を利用した「アート&クラフト ギャラリー展」や街道筋での「こども遊び」、お寺の境内などでの「子どものおもちゃ作り」、「素人落語」などを催し、子供から高齢者、市外からの来場者など、例年約5,000人の来場者でにぎわっており、浜街道一帯のまちなみの良さを多くの人に感じてもらっています。 -

浜街道

通称「浜街道」と呼ばれる通りの歴史は古く、その町並みは、延宝5年~7年(1677年~1679年)延宝検地の絵図「下条・宇多両大津村村絵図」に紀州街道とほぼ平行に走る内町筋として記されています。

絵図には百姓家、町家(商店)、加子家(漁師)等が記され、町割による道路は、現在の道路とほとんど一致しており、17世紀から変わらぬ姿であることを物語っています。

江戸時代から漁業のかたわら真田紐を生産し、江戸後期から明治にかけて家内制手工業を確立し、後の地場産業となった毛布産業の素地をつくりあげました。

浜街道一帯には、江戸後期から明治・大正にかけて建築された「町家」や「のこぎり屋根の工場」が現在も残っており、“心和ませる、昔の風情”が漂っています。 -

龍女神像(りゅうじょしんぞう)

高さ16mの石張り台座上に、10mのブロンズ像の龍女神像が立ち上がっています。明治36年の第5回内国勧業博覧会で堺水族館前に設置され、平和と繁栄のシンボルとして親しまれました。現在の像は、平成12年に復元建設されたものです。

-

史跡土塔(しせきどとう)

行基が奈良時代の727年に造ったといわれている、土と瓦で築かれた十三重塔で、日本にもほとんど類例がない仏塔です。一辺53.1m、高さ9mの規模をほこります。昭和28年国の史跡に指定、平成21年4月復元整備によって創建当時の姿が再現され、同時に立体模型や土層の断面展示、発掘調査の状況を再現したコーナーもあります。

-

金岡神社(かなおかじんじゃ)

平安時代初期の仁和年間(885年頃)、庶民の安全と五穀豊穣を祈願するため、住民が住吉大神をお祀りして創建されたと伝えられています。その後、 一条天皇の御代(986年頃)勅命により画聖巨勢金岡卿を合祀し、金岡神社と称するようになりました。