現在の検索条件

-

りんくう中央公園

市民以外の方の利用も多い公園です。植栽も豊かで四季を体験できる市民が誇れる公園です。(テニスコート有り)

-

大阪府営りんくう公園

関西国際空港の対岸にある公園。海に面し眺望抜群で、関西国際空港から飛び立つ飛行機、遠くには明石海峡大橋や淡路島も望め、都会と自然の異なる魅了をたっぷり楽しめます。

-

りんくうタウン

近未来的な集客都市空間であり、週末にはたくさんの人で賑わっています。

-

泉州・佐野町場のまちなみ

近隣には関西空港やりんくうタウンなど、21世紀に造られた町が隣接していますが、17~8世紀を彷彿させるまちなみが、別名「迷宮都市」(ラビリンス)とも云われながら、今でも独自の歴史と伝統文化を育み、息づいています。

-

第47回泉佐野郷土芸能の集い

郷土芸能の伝承を目的に昭和50年から毎年開催されており、泉佐野市に伝わる代表的な盆踊りや民謡などが一堂に会してくりひろげられます。

-

貝塚市立自然遊学館

本館は、市内蕎原で発掘されたアンモナイトを原型に建築され、平成5年10月に開館しました。貝塚市の生き物を中心に、化石展示や魚・昆虫類などの飼育展示、里山のジオラマなどを展示し、市民の目線で環境問題などを含めた学習の場です。年間約5万人の入場者があり、年間のテーマ設定により特別展示も随時行っています。

-

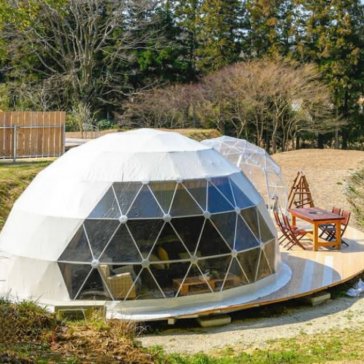

大阪府立農業公園 (愛称:かいづか いぶきヴィレッジ from Universal-Guardian project)

奥貝塚にある大阪府立農業公園(愛称:かいづかいぶきヴィレッジfromUniversal-Guardian project)は、ポストコロナ社会に農のある新たなライフスタイルの実現と地域農業の活性化をめざすとともに、ハートフルアグリ(農業分野での障がい者の雇用促進など、福祉との連携)を図る場として令和3年11月に開園し、農(業)× 福(祉)× 宿(泊)× 食(事)をコンセプトに、貸農園での農業体験、グランピング、地域の野菜を活用したカフェレストランなどを満喫することができます。

-

夏祭り(貝塚宮)・貝塚太鼓台祭(かいづかたいこだいまつり)

感田神社の祭礼で、俗に貝塚宮と呼ばれています。祭礼には神輿渡御が行われます。また、氏子の各家ごとに献灯やまん幕が張られ、各氏子町から太鼓台が担ぎ出されます。

太鼓台祭-大北、中北、堀、西、中、近木、南の各町から計7台の太鼓台が担ぎ出されます。太鼓台は「ベーラ ベーラ べラショッショッ」の掛け声にあわせて勇壮に市中を練り歩きます。 -

貝塚市指定無形民俗文化財「貝塚三夜音頭」(かいづかさんやおんど)

三夜音頭は、戦前までは貝塚寺内地域をはじめ、泉州地域海岸部各地に広く分布していた盆踊りです。貝塚三夜音頭の由来は、1583(天正11)年に本願寺第11世顕如が貝塚御坊に入ったことを祝い、住民が3日3晩にわたって踊り明かしたのが始まりだと伝えられています。踊りは輪踊りで、「ブチ」というレンガ状の木を使ったさんや独特の太鼓の打ち方「ちょんがけ」が特徴的です。現在は、平成8年度に結成された貝塚三夜音頭継承連絡会により、保存継承されています。(平成10年2月23日付で貝塚市指定無形民俗文化財に指定)

-

市民の森

3枚の貝を組み合わせたシェルシアター(野外ステージ)を中心として整備された市民の森は、平成5年に都市公園として開設されました。二色の浜にも近く、隣接する教育研究センターや自然遊学館のほか遊歩道があり、また海に沈む夕日が美しく、ゆっくり散策を楽しめるスポットです。