現在の検索条件

-

泉州たまねぎ

明治12年、岸和田市の農家に生まれた坂口平三郎氏が、神戸の外国商館のアメリカ人から譲り受け、自分の農場で栽培、採種を行ったのがはじまりです。大阪府では栽培最盛期の昭和35年には面積が約4,000haにまで広がり、北海道に次いでの産地となりました。現在では、他産地や輸入に押され、約130haと往時を偲ぶこともままならない状況ですが、最近では当時栽培されていた「今井早生」や「吉見早生」など、泉州地域で育成された品種がなにわの伝統野菜「泉州黄玉葱」として地元農業者により復活、栽培されています。水分が多く、甘みがあり、柔らかくて味のいいのが特徴です。

-

泉州さといも

泉州さといもは、昔から中秋の名月に食べる「月見芋」「小芋」として親しまれてきました。

大阪で栽培されているのは「石川早生」という品種が主で、この品種は広く全国のさといもの主流です。この品種は、南河内郡石川村(現在の河南町)が原産地です。聖徳太子の墓地を南河内郡太子町の叡福寺に造営した時に、奈良法隆寺から持ってきた芋の一株が土地に適し、篤農家によって改良されたものが始まりといわれ、古くから利用されている品種です。

泉州さといもとして「なにわ特産品」に選ばれていますが、石川早生を育成した南河内地域でも栽培されています。 -

泉州キャベツ

冬キャベツとよばれる泉州キャベツは大阪の代表的な味「お好み焼き」に欠かせない材料です。現在の主力品種は「松波」で、ずっしりとした重み、しっかりと詰まった葉、そして甘みも強いため、市場で高い評価を受けています。ロールキャベツやサラダなどの料理、漬け物、鍋の材料として、などなど幅広い用途に使われています。

12月以降、冬の泉州地域にはキャベツ畑が広がり風物詩となっています。 -

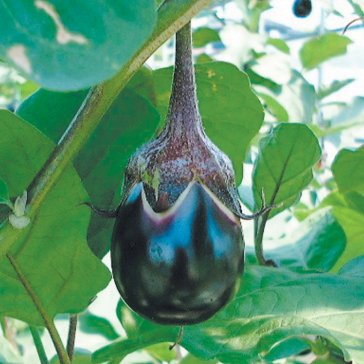

泉州水なす

泉州特有の作物で、主に岸和田市以南の地域で盛んに栽培されています。江戸時代初期から栽培されていると言われ、泉佐野市上之郷近辺が発祥地と考えられています。他のなすに比べて、水分が多くて柔らかく、独特の甘みを持つため生で食べることができ、昔は、農家が農作業中ののどの渇きを生の水なすで癒したとも言われています。

ぬか漬け、液漬けなどの漬け物が絶品で、全国各地に出荷されています。大阪を代表する農産物であり、全国的な知名度を得るようになってきました。 -

紅ずいき

ずいきとはさといもの葉柄のことで、さといもの栽培が盛んな泉州地域などではずいきの栽培も盛んです。

古血を洗うといういわれがあり、出産後の産婦に食べさせて体力の回復を願う習慣があります。今では、カルシウム、カリウムなどのミネラルや食物繊維が多い健康・ダイエット野菜としても注目されています。

さといももそうですが、傘のような紅ずいきの大きな大きな葉が田んぼに並ぶ光景は壮観です。7月から8月にかけてが旬で、夏の風物詩ともいえる野菜です。 -

大阪ふき

大正時代に中河内郡から貝塚市に導入されたのが泉州地域での栽培の始まりと言われています。昭和のはじめに、愛知県から新しい品種が導入され、その後、東の愛知、西の大阪貝塚と言われるほどの産地が形成されました。

栄養繁殖をするのでウイルス病に困っていましたが、大阪府立農林技術センター(現大阪府立環境農林水産総合研究所)が新しい品種を育成、横山元知事の命名で「のびすぎでんねん」という愛称になっています。 -

泉だこ(大阪湾産ゆでだこ)

大阪湾のタコは、餌にエビやカニなどを豊富に食べているため甘みが強く、また、穏やかな潮流で育っているため、食感も非常に柔らかいことがウリです。

泉だこは、泉州沖で獲れるマダコをボイルしたものです。 -

大阪みつば

貝塚市を中心に水耕栽培で周年出荷が行われています。早春を告げる香りと歯ざわりが特長で、カロテン、カリウム、食物繊維が豊富なセリ科の野菜です。

-

大阪もも

主に、岸和田市と河内長野市に産地があります。栽培の歴史は古く、宝暦6年(1756年)には羽曳野丘陵で栽培されていたことが確認されており、現在の東大阪市稲田や大阪市桃谷も産地でした。

現在は都市近郊の立地を活かした、完熟ももとして直売が人気です。 -

大阪たけのこ

大阪では、主に泉州地域の山間部で生産が盛んですが、北摂地域(島本町)でも生産されています。江戸時代に中国から九州、大阪豊能郡へと導入され、後に三島郡・京都南部、河内・和泉地方に広がったのが日本のたけのこ栽培のルーツで古い歴史を持っています。手入れの行き届いた柔らかい赤土からできる朝採りのたけのこは絶品です。

たけのこは自然にできたものを採るだけでなく、高度な栽培技術を要します。