現在の検索条件

-

芝川ビル

芝川ビルは江戸時代より続く大阪の豪商・芝川家6代目当主・芝川又四郎が1927年に建設。

関東大震災を教訓に、耐震・耐火性に心を砕いた頑強な造りで、随所に見られる古代中南米風の独特な意匠が目をひきます。

当初は芝川家が手掛ける事業の事務所として建設されましたが、1929年より「芝蘭社家政学園」を開校しました。

戦後はテナントビルとして運営されましたが、2005年、地元まちづくり団体との出会いを機に、ビルオーナーの近代建築に対する意識が大きく変化、建物の戦後増築部分を撤去して屋上テラス&ポルティコを復元するなど、建物の魅力アップに取り組んでいます。国登録有形文化財。 -

造幣博物館

造幣博物館は、造幣局の事業や貨幣の歴史について学ぶことができる施設であり、昭和44年(1969年)に開設されました。

明治44年に建てられた「火力発電所」の内部を改装した建物ですが、外観は当時の面影をイメージしたレンガ造りとなっています。

珍しい大判・小判をはじめとする約4000点の展示品、各種体験コーナーなど、色々な楽しい展示が盛りだくさんです。

【開館日】 月曜日~金曜日(祝日及び年末年始、通り抜け期間は除く)

午前9時~午後4時45分(入館は午後4時まで) -

造幣局本局

造幣局は、近代国家としての貨幣制度の確立を図るため、明治新政府によって現在の地(大阪市北区)に創設され、明治4年(1871年)4月4日に創業式を挙行して以来、約140年近くの長きにわたり、貨幣の製造を行っています。

当時としては画期的な洋式設備を導入し、欧米文化移植の先駆者として、我が国の近代工業及び文化の隆盛に重要な役割を果たしたとされています。

工場見学では、貨幣工場内にある見学者専用の通路を歩きながら、ガイドの案内で各製造工程を見学することができます。(事前予約制)。見学通路から見えにくい箇所にはモニターを設置して、より分かりやすく見学できるようになっています。

[工場見学]月曜日~金曜日の1日6回。(2ヶ月前の月初めより10日前までにお問い合わせください。) -

造幣局 桜の通り抜け

明治16年に始まった「桜の通り抜け」は、毎年4月中旬頃の1週間、桜の開花時期にあわせて、造幣局構内の旧淀川沿いの全長約560mの通路が開放されます。

現在構内にある桜は、関山、普賢象、松月、紅手毬、芝山、黄桜、楊貴妃など約120品種、約370本を数えます。その多くは遅咲きの八重桜で、満開時には桜の様々な色が重なり合い、その美しさはたとえようがありません。また、紅手毬、大手毬、小手毬、養老桜などは、他では見られない珍種と言われています。

100年以上の歴史を経た今もなお、浪速の春の風物詩として、大阪府民をはじめ、国内外からの多くの花見客で賑わいます。 -

願得寺本堂とギャラリー朋庵

真宗大谷派・願得寺本堂は大阪府指定文化財となっており、浄土真宗系寺院本堂形式の初期的な数少ない遺構であり、そこで営まれる法要儀式、荘厳、法話も伝統的な形で現在まで伝えられています。

特に報恩講での声明、仏花・親鸞聖人絵伝等の荘厳、親鸞聖人御伝鈔拝読とその解説は、貴重な宗教的かつ伝統文化的遺産といえます。(報恩講法要:毎年11月7・8日)

朋庵は国指定の登録文化財である山門を中心とした寺院表門構えの一部、門長屋をギャラリー形式の空間に改修再生したもので、願得寺が有する貴重な浄土真宗の歴史(特に蓮如、実悟等)に関する資料展示、住職の個人コレクション展示等を法要時に合わせて、またその他にも一般の個展等も適時開催されています。 -

大阪府指定無形民俗文化財「貝塚の東盆踊り」

東盆踊りは、貝塚市東地区で行われています。その起源は、宗教行事である報恩講(浄土真宗の各寺院で開祖親鸞の忌日に行われる法要)に求められるようです。

踊りは輪踊りで、テンポがゆるやかで、そのしぐさは優雅な印象を与え、手ぶりのしぐさから「念仏おどり」の一種ともいわれています。音頭は三拍子で、独特の節まわしに加え、口説きの種類も多く、太鼓やカネなどの鳴り物を一切用いないのが特徴で、伴奏には三味線、胡弓、大正琴、尺八などが使用されます。また、毎年工夫を凝らした仮装がみられるのも特徴的です。

1993(平成5)年11月24日付で大阪府の無形民俗文化財に指定され、現在は貝塚市東盆おどり保存会が組織され、当日の運営などについては運営委員会が行っています。 -

ナヤ・ミュージアム(なや・みゅーじあむ)

家伝では中世にさかのぼる旧家で、家業の施薬に加え、江戸時代を通じ大庄屋として小出藩代官も務めていました。この建物は江戸時代後期に本家より分家し通称「東兒山」と称されている住宅です。2002年に国の登録有形文化財になりました。その保存と活用のため、市民の手によるミュージアムづくりが2004年から始まり、「つくって学ぶ、作って楽しいミュージアム」をコンセプトに「ナヤ・ミュージアムの会」が中心となって、門長屋、納屋棟、蔵、隠居棟などを補修するほか、資料保存、調査、研究、展示、学習活動を行っています。

-

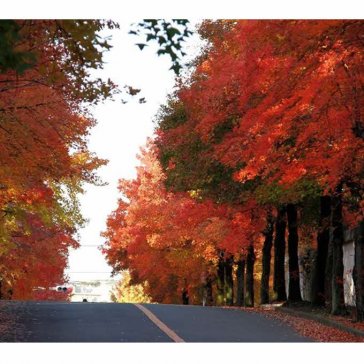

三色彩道(さんしきさいどう)

三色彩道は、阪急北千里駅の北側を東西にのびる並木道です。春は新緑、秋は黄葉、初冬には深紅と三つの色に彩り、見事に季節ごとにその道を彩ってくれる樹々たちにちなんで、三色彩道の愛称が付きました。特に秋には、駅東側のタイワンフウ、アメリカフウ、トウカエデの街路樹が美しく色づき、市内でも随一の紅葉の名所となっています。また、付近にある水遠池やピアノ池では水辺の植物やそこに集う野鳥にも出会えます。

※ 付近は駐車禁止です。公共交通機関をご利用ください。

※ 車道での写真撮影は大変危険ですので、ご遠慮ください。

※ 沿道住民への迷惑とならないよう、お願いします。 -

府営 せんなん里海公園

自然環境が整い風光明媚な人工海岸としては別格の海浜公園です。よく晴れた青空の下で、関空から飛行する機影を遠望しながら潮騒を聞くと、気分爽快で癒しには最適です。また、公園から見られる夕日は「日本の夕日百選」の認定を受けており、幻想的な雰囲気も味わうことができます。

公園には全国でも稀な常設のビーチバレー・ビーチサッカーのスタンド(潮騒ビバレー)や、子供達が楽しめる遊戯施設が整い、遊歩道沿いにはトイレが便利良く配置されています。 -

KIX泉州国際マラソン

関西国際空港の開港を契機に、地元9市4町が一つになって広域行政の推進及び泉州地域の活性化、国際化を目的とした、地域を代表するフルマラソン大会。堺市(浜寺公園)をスタートし、高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・田尻町・泉南市を経由、泉佐野市(りんくう公園)をゴールとする42.195㎞の日本陸上競技連盟公認コースです。