現在の検索条件

-

三好達治記念館(みよしたつじきねんかん)

「測量船」、「艸千里」などの詩集で知られる詩人・三好達治氏の直筆原稿や書簡などが保存、展示されている記念館です。没後13回忌にあたる昭和51年、達治氏の弟が住職を努める本澄寺境内の一角に、達治氏の弟妹親族により建てられました。館内には他にも、達治氏の愛用した遺品や著書、写真、参考文献等、数多くのものが展示されています。また、本澄寺内には三好達治氏のお墓もあります。

※見学は無料ですが、事前に電話予約が必要です。 -

たかつきアート博(たかつきあーとはく)

「アートのまち高槻」を広く発信することで、“地域の賑わいづくり”と“若手クリエイターの発掘・育成”を目指すアートイベントです。商店街のアーケードに子どもたちが描いた約25枚の巨大絵画を展示する「巨大絵画アーケード展」をメイン企画とし、コアイベント日には、ワークショップの開催など、アートイベントを市内の中心市街地各所で展開し、アートの花を咲かせます。

アートは心の写し絵とも言われるように、人々の心や感性を何からも束縛されることなく自由に表現することができます。そして、アートを共感し合うことで、人と人とのつながりが生まれ、地域のコミュニティ再生のきっかけづくりになるのではないかと考えます。 -

大宅壮一顕彰碑(おおやそういちけんしょうひ)

わが国を代表するジャーナリスト・大宅壮一氏の功績を称えて、地元有志の発意により平成21年5月に建てられた顕彰碑。大宅壮一氏は明治33年、富田村(現在の高槻市富田町)に生まれ、少年期をこの地で過ごしました。戦中の従軍記者などを経て、戦後はジャーナリズムで活躍。「一億総白痴化」、「恐妻」、「口コミ」など、物事の本質に迫る無数の造語を生み出し、「マスコミの帝王」と呼ばれました。顕彰碑には、大宅氏が愛した「美しいバラの花は野茨の根の上に咲く」という言葉が刻まれ、偉人の功績を現在に伝えています。

-

淀川三十石船舟唄全国大会(よどがわさんじっこくぶねふなうたぜんこくたいかい)

「淀川三十石船船唄」は、江戸時代から明治時代にかけて、京都・大坂間の重要な交通・運輸方法として活躍した淀川三十石船の船頭衆によって唄われた「しごと唄」で、全国でも少ない船唄の一つです。船客は船唄によって旅情をなぐさめられるとともに、船の現在地をおおよそ知ることができたといわれています。また、当時は、三十石船の船客に粗っぽい言葉で酒や食物を売る、高槻市柱本発祥の「くらわんか船」も登場するなど、淀川沿いの地域では名の知れた船でした。昭和39年に唄を永く保存するために「淀川三十石船船唄大塚保存会」が結成され、船唄は昭和60年に高槻市の無形民俗文化財、平成14年に大阪府の無形民俗文化財に指定されました。

「淀川三十石船舟唄全国大会」は、この船唄の普及啓発を目的として、毎年11月に全国から参加者を集って、自慢ののどを披露してもらう大会です。 -

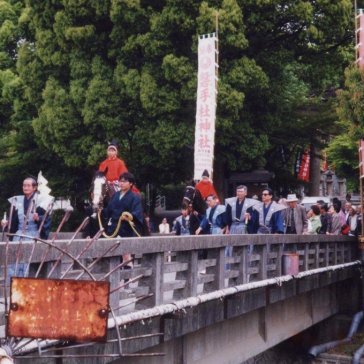

磐手杜神社の神輿渡御神事(いわてもりじんじゃのみこしとぎょしんじ)

市東部の磐手杜神社で行われる祭礼で、通称は「馬祭(うままつり)」と呼ばれています。祭礼は一ノ馬座と女郎座(二ノ馬座、三ノ馬座)の二座を中心とした宮座の氏子中による、初夏の季節の農耕儀礼で、その記録は貞享2年(1685)の「村馬番覚書」までさかのぼります。特徴として、神霊を迎える「オダンツキの儀」と「シバオリの儀」があげられます。「オダンツキ」は、宮座の当屋の軒先に黒松で囲われた仮屋を設け、その中央に「オダン」と呼ばれる祭壇をつくり、神を迎える一連の儀式です。また、「シバオリの儀」は、神職、村役、座員などが輪になって行う盃事の儀式が各御旅所で行われ、田畑の豊穣と村人の安寧を祈願する、最も重要な儀式です。平成18年2月には市の無形民俗文化財に指定されました。

-

八阪神社の春祭歩射神事(やさかじんじゃのはるまつりぶしゃしんじ)

市北部の八阪神社で行われる祭礼で、通称「大蛇祭(だいじゃまつり)」と呼ばれています。春に農耕神を迎え五穀豊穣を願う神事で、その記録は寛政12年(1800)の「年中故事」にまでさかのぼります。年毎、4つの垣内が中心となって輪番制で祭礼を運営する氏子中によって現在まで受け継がれ、祭礼における形態や様式などが口伝により厳格に継承されてきました。「歩射神事」は、大蛇にみたてた大綱を担いで神社まで練り歩き、境内の的場に建てられた2本の松の木に大綱を掛け渡して的をつけ、2人の弓引きが的に向かって交互に矢を射掛けた後、同時に天空に向かって矢を放ち、祭礼がお開きとなります。平成18年2月には市の無形民俗文化財に指定されました。

-

幸町公園(さいわいちょうこうえん)

大阪府警官待機宿舎の中にあった豊野公園(幸町地内)を、宿舎の建替工事に伴い寝屋川に面した場所に移し、親水機能を合わせ持つ「幸町公園」として、大阪府と寝屋川市が公園整備工事を行い、平成21(2009)年4月にオープンしました。公園の整備にあたっては、7回にわたり、大阪府主体でワークショップを行い地域の皆さんと意見交換が行われてきました。

-

大阪府立環境農林水産総合研究所 生物多様性センター

大阪府立環境農林水産総合研究所 生物多様性センターは淀川南岸の寝屋川市木屋にあり、大阪府内の生物多様性に関する調査研究を行っています。

天然記念物のイタセンパラをはじめとする大阪の淡水魚などの生体展示や、大阪の自然、センターの研究内容を紹介したパネル展示のほか、屋外には水辺の植物園やビオトープ池があり、季節によってさまざまな生物が観察できます。 -

四天王寺ワッソ

古代、大阪は、“なにわの津”と呼ばれ、日本における東アジア交流の拠点でした。とりわけ、なにわの宮は、そのころの首都あるいは副都であり、渡来の使節団は、ここから迎賓館的存在であった四天王寺へと導かれ、飛鳥へと文化を伝承していきました。

四天王寺ワッソは、そのような豊かで雅やかな国際交流を現在に再現するお祭りです。

楽隊の音楽に乗り、舞姫たちが華やかに先導するなか、時代考証された衣装に身を包んだ人々が巡行します。掛け声の“ワッソ”とは、現代韓国語で「来た」という意味です。 -

CCO クリエイティブセンター大阪

当地は現オーナーの千島土地株式会社を設立した芝川家が1879年に取得、1926年には小作地の引き上げが行われ、1931年より名村造船所に賃借されました。

1989年に現状有姿で借地が返還されて後、その活用が様々に検討される中、2004年、プロデューサーの小原啓渡氏と、千島土地㈱社長・芝川能一氏の出会いにより、高度経済成長期のシンボル的な存在であった造船所という過去のストックを、芸術を通じてまちづくりに結びつける試みが始まり、以後様々なアートイベントが開催されています。2007年に経済産業省により「近代化産業遺産群33」のひとつにも認定された、独特のロケーションを活かしたアートの一大発信地として、周辺まちづくりへの起点となるべく活動が行われています。