現在の検索条件

-

くるみ餅(くるみもち)

堺名物といえば、くるみ餅です。堺のくるみ餅を知らない堺市民はいないほどです。それほど、堺市民や大阪府民に愛され、食べられています。

-

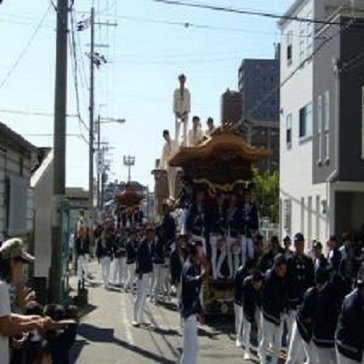

堺市のだんじり祭り(さかいしのだんじりまつり)

堺市域のだんじりも、岸和田のだんじりに負けないくらい、参加者の熱意があり、迫力を感じさせてくれます。

-

熊野街道(天王寺界隈)

天王寺周辺の熊野街道は、谷町筋の東側を通り、その街道沿いのまちなみは昔ながらの風情のある魅力的な空間となっています。

-

岬町のやぐら(みさきちょうのやぐら)

現在、岬町には8台のやぐらがあります。深日に2台、淡輪に5台、多奈川小島に1台あります。更に淡輪の船渡御の御輿1基、多奈川谷川に御輿が2基あります。

-

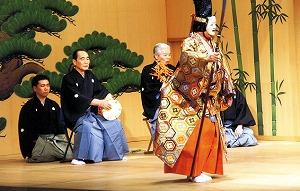

皿田能(さらだのう)

阪南市立文化センターの開設当初から、市民に能や狂言といった伝統芸能を気軽に触れ親しんでもらい、能を通じて阪南市の文化向上の一助にと、地元実行委員会により、毎年大ホールにて開催しています。公演の事前には講師による演目の解説などの能楽入門講座が行われ、好評です。

-

阪南まつり(はんなんまつり)

従前開催していた阪南市民まつりに代わり、平成17年度から地元有志などによる手づくりのまつりとして、阪南市立文化センター前にて開催しています。カラオケ大会やフリーマーケット、廃油を活用した環境エコ活動など「地域を元気に」をテーマに地域の親しみの場として企画、運営を市民主導により、幅広く市民の参加を呼びかけ取り組んでいます。

-

箱作の盆踊り(はこつくりのぼんおどり)

箱作の盆踊りは、古くから伝承されてきた盆踊りで、一時期中断していましたが、平成7年に地元保存会により復活され、以降継承に取り組まれています(主催:箱作西やぐら保存会)。音頭は長い物語を歌う、くどき形式ですが、小唄形式の異なる曲を音頭取りが適宜入れるところに特徴があり、平成20年には阪南市指定無形民俗文化財に指定されました。

-

貝掛の盆踊り(貝掛音頭)(かいかけのぼんおどり)

貝掛音頭は、古くから伝承されてきた盆踊りで、戦後一時期中断していましたが、平成2年には地元保存団体により約40年振りに復活され、以降継承に取り組まれています(主催:貝掛納涼祭り実行委員会)。小唄形式で笛と太鼓による長い間奏が入るところに特徴があり、平成20年には阪南市指定無形民俗文化財に指定されました。

-

尾崎の盆踊り(おざきくどき)(おざきのぼんおどり)

尾崎くどきは、古くから伝承されてきた盆踊りで、戦後一時期中断し、その後再開と中断を繰り返してきましたが、平成10年には地元保存会により復活され、以降継承に取り組まれています(主催:尾崎町盆踊り保存会)。尾崎くどきと読んでいますが、長い物語を口説く、くどき形式ではなく小唄形式の緩やかなテンポの音頭で、平成20年には阪南市指定無形民俗文化財に指定されました。

-

火垂の故郷・山中渓(ほたるのさと やまなかだに)

山中渓地区の有志と「自然再生は火垂(ホタル)から」をテーマに活動する地元保存会が協力して、山中川にホタルを呼び戻す取り組みが進められてきました。活動により年々ホタルが増え続け、現在はJR山中渓駅から2km下流まで幅広くホタルの再生がみられるようになりました。幼虫の放流や水質改良剤(FFC)を投入するなど、地域の地道な活動により、餌となるカワニナも急増し、生態系の甦りが垣間見られます。