現在の検索条件

-

梶原特産「たけの子」(かじわらとくさんたけのこ)

タケノコは、梶原地区を中心に作られており、皮をめくると白く、柔らかくシャキシャキとした歯応えと独特の甘みが特徴です。

3月下旬から4月下旬頃に収穫し、5月下旬頃まで卸売市場や朝市等で出荷・販売されています。 -

高槻産しいたけ(たかつきさんしいたけ)

ナラやクヌギの木に菌を植え付け、半年から1年以上かけて丹念に栽培する、無農薬・無添加のこだわりの原木栽培による健康に良い高槻産しいたけ。

市内の北部地域にある樫田地区において組織した「高槻椎茸部会」が施設栽培による周年栽培を実施しており、卸売市場や朝市等へ出荷したり、市が関係するイベント等で直販を行ったりしています。

また、樫田地区にある「高槻市森林観光センター」で、生しいたけや乾燥しいたけ等を販売するほか、年中しいたけ狩りを開設するなど、観光農園としても賑わいをみせており、高槻産しいたけの普及・啓発を行っています。 -

河内ワイン館(かわちわいんかん)

昭和の初期には全国一の栽培面積を誇っていた、ぶどうの里「駒ヶ谷」。昭和9年に室戸台風がきっかけでワインづくりがはじまりました。

1階はお土産ショップとなっており、テイスティングをしながらお好みのワインを購入することができます。

2階の資料館には、創業当時からの葡萄を搾る機械や、6,000Lの樽、手詰めのビン、詰機などが展示されています。また、併設されている工場も見学できます。地元の産業として、今後も伝統を守りながら挑戦していくプロセスにおいて、この資料館は大切な歴史を語る空間として必須のものだと思います。 -

寝屋川市庁舎議場西壁面レリーフ『和光』(ねやがわしちょうしゃぎじょうにしへきめんれりーふ わこう )

寝屋川市庁舎議場西壁面レリーフは、田中忠雄(たなかただお)原画、羽淵紅洲(はぶちこうしゅう)製作の共同作業で昭和43(1968)年春に完成しました。田中画伯はレリーフ原画を創作するに当たり、寝屋川市の編纂史並びに多くの資料を求めました。この壁面は宇宙空間、深遠、雄大さを示し、寝屋川主流の恵みのもとに田園都市が太陽の恩恵を受け、平和に近代都市として変革発展し、育っていくイメージを未来に託すシンボルとして立体的に配し創られています。

-

蕪村公園(ぶそんけんしょうこうえん)

与謝蕪村は、大阪毛馬村(現在の大阪市都島区毛馬町)で、享保元年(1716年)に誕生しました。松尾芭蕉、小林一茶とともに、江戸時代の俳諧において巨匠の一人。池大雅、円山応挙とともに、俳画の創始者でもあります。蕪村生誕の地である毛馬町には、2009年、大阪市が「蕪村顕彰公園」を造営しました。「蕪村顕彰公園」には、蕪村の句碑が13あり、そこには「菜の花や月は東に日は西に」等が刻まれています。

-

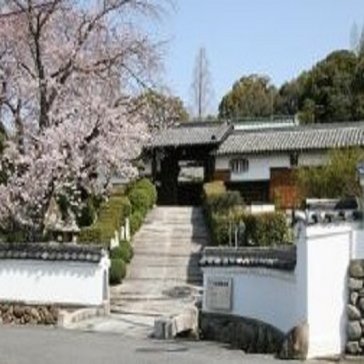

小谷城郷土館(こたにじょうきょうどかん)

小谷城郷土館は泉北ニュータウンに隣接する堺市南区豊田に所在し、小谷氏の邸宅であった江戸時代中期の建物の一部を博物館として一般公開しています。小谷氏の歴史は鎌倉初期に遡り、その居城の栂山城・豊田城・小谷城は鼎城と呼ばれ堺市で最も古い城の一つであります。現存の建物は、庄屋の風格を持つ大和棟造の母屋、伯太藩の搦手門拝領の門長屋は登録有形文化財に登録されています。展示品は、泉北地域を中心とした須恵器などの考古資料、農具などの民俗資料、堺銃などの歴史資料などや美術工芸品などその他多く展示しています。

-

ホルモン焼き

ホルモンは赤身肉に比べてヘルシーでビタミンやコラーゲンが多いことから、美容・健康にイイと女性層に大変支持されており。特に七輪などで焼いて食べるホルモン焼きは様々な種類のホルモンを楽しめることから人気があります。また、語源のひとつに「ほおるもん=ホルモン」の説があるくらい、ホルモン焼きは大阪のイメージも強く、店舗も昔からたくさんあるので、大阪の食文化にはかかせないものと言えます。

-

大阪メチャハピー祭「本祭」

踊りを通した青少年健全育成という目的を掲げた市民参加型の踊りの祭典です。多くの観客の前で踊る感動体験と、練習過程で体感する社会性が、子ども達の成長過程において何よりも大切だと考えています。毎年、国内屈指のアリーナ会場である大阪城ホールをメイン会場に開催しています。

-

大人も楽しめる博物館

子どもだけでなく、大人も楽しめる博物館です。

①江崎記念館は、江崎グリコのルーツが見えるミュージアムです。

②宮本順三記念館は、グリコのおもちゃデザイナー・洋画家の宮本順三氏の作品(おもちゃ・絵画)と日本・世界の伝統玩具・仮面・民族工芸品など約5000点を展示するを記念館です。

③塩崎おとぎ紙芝居博物館は、全国でただ一人残った絵元(貸元)の塩崎源一郎氏が1995年に設立した博物館です。現在手描きの紙芝居2万巻が保存されています。

④小さな駄菓子屋さん博物館は、昭和20~30年代に駄菓子屋さんに並んでいたおもちゃが展示されています。 -

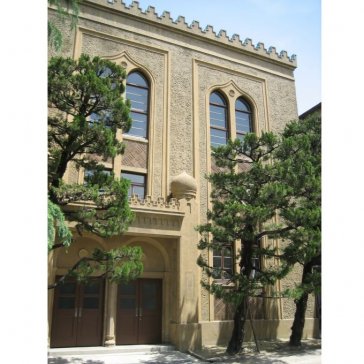

ヴォーリズ建築物

軽井沢だけでなく、大阪にもウィリアム・メリル・ヴォーリズの建造物が数多くあります。1908年に建築事務所を開設してから100年を迎えた今も大切に使用されているところから、ヴォーリズが建物を利用する側に立って、人を大切にするということをテーマにしたからではないかと言われています。ヴォーリズが設計した意図を想像すると楽しみも広がります。