現在の検索条件

-

天王寺動物園(てんのうじどうぶつえん)

天王寺動物園は1915年(大正4年)1月1日に開園し、2025年(令和7年)1月1日に開園110周年を迎える、長い歴史を持つ動物園です。現在約11ヘクタールの園内におよそ170種1000点の動物を飼育しており、都心のオアシスとして多くの利用者で賑わっています。

園内の展示では、動物の生息地の景観を可能な限り再現したうえで、そこに暮らす動物の様子を紹介する「生態的展示」が人気を博しています。「ペンギンパーク&アシカワーフ」、爬虫類生態館「アイファー」、カバやキリン、ライオンなどが暮らす「アフリカサバンナゾーン」などで生態的展示を取り入れ、様々な生き物が暮らす自然環境を感じていただけます。また、天王寺動物園では様々なイベントも開催しています。餌を食べるいきいきとした動物の姿をご覧いただける、ごはんタイム・おやつタイム。担当スタッフのガイドも楽しめる、テンジクネズミのかんさつじかん(先着順・推奨年齢は小学校低学年以上)。その他にも、普段は見られない動物たちの夜の姿が見られる期間限定のナイトZOOや、季節に合わせたイベントなど、さまざまなイベントでみなさまをお待ちしています。 -

專稱寺(せんしょうじ)

岸和田城主和田義明の弟、綾井伝内の居城であった綾井城が、兵火にあって消失したその跡地に建立されたのが專稱寺であり、綾井城の御城印が人気を博しています。

濠の一部は現存しており、かつてここに城があったことを伝え、その風情を残しています。 -

寝屋川市立中央図書館(ねやがわしりつちゅうおうとしょかん)

令和3年8月、寝屋川市立中央図書館は、寝屋川市駅前のアドバンスねやがわ一号館4階に新たにオープンしました。駅前の立地をいかし、家でも職場でもない“サードプレイス”として、自分の「時間」「居場所」「思い出」を作ることができるようなデザインであり、書架に埋め込まれた席など落ち着きのある閲覧空間「NEYA」や館内を横断する寝屋川をイメージした「KAWA」、昼夜それぞれのシーンを表現する照明演出など、これまでの図書館のイメージを一新する落ち着きのある空間を創出しています。

図書館の入口近くには、地元の人気洋菓子店が出店しているカフェコーナーもあり、ゆったりとティータイムを過ごすことができます。 -

和泉市アグリセンター(いずみしあぐりせんたー)

本施設は、平成20年に閉校した旧横山高校に園芸科があったゆかりの地に、本市農林業を取り巻く環境の改善及び発展を目指すため令和4年7月1日に開館しました。

本施設では、営農に係る相談業務や、農林業に関する各種研修会の開催、併設されている研究農園においては、和泉市産の新たな農作物の創出を目的とした研究を行う施設となっています。

また、建物自体が和泉市産木材「いずもく」を使用して建設されており、いずもくのPRを行う拠点としての役割も担っています。 -

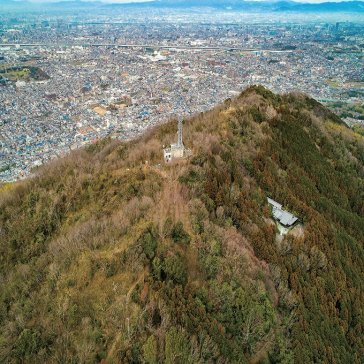

国史跡飯盛城跡(くにしせきいいもりじょうあと)

標高314mの飯盛山山頂付近に位置する飯盛城跡は、城域が南北700m東西400mに及ぶ西日本有数の規模を誇る戦国山城です。

永禄3(1560)年、織田信長に先駆けた天下人・三好長慶が入城し、最後の居城としました。長慶在城時は三好政権の政治的首都だったといわれています。

令和3(2021)年10月に国史跡に指定されました。 -

四條畷市立野外活動センター(しじょうなわてしりつやがいかつどうせんたー)

バーベキューや石窯ピザづくりなど、体験型アクティビティが楽しめる。また、キャンプファイヤー(要予約)や、「星のソムリエ」の案内で、天体観測ができるイベント等を実施。

-

和田山 Berry Park(わだやまべりーぱーく)

■ブルーベリー狩りは、熊取で!

NPO法人グリーンパーク熊取は、熊取町の支援を受け、令和元年(2019年)にブルーベリー農園 『和田山 Berry Park』をオープンしました。

ここで収獲されたブルーベリーは、令和3年(2021年)に熊取ブランド『くまとりやもん⤴』に認定されました。

当園では、十数品種のラビットアイ系を栽培しています。

ラビットアイとは、果実が成熟する前にウサギの目のようにきれいなピンクから赤になることから名づけられました。

樹高は大きくなるものも多く、3~4mに達します。

※当園では、1.5mほどに剪定しています。

新枝や葉は、3月から成長し、4月下旬~5月中旬に白からピンクの小花が房状に垂れ下がって開花します。

7月~8月には成熟し、果実を実らせ、直径は1~2㎝、果重は1~2gです。

大きさやブルーム(果粉)の量、味は品種によって様々です。

秋には、真っ赤に紅葉します。

樹勢は旺盛で成長が早く、反面、耐寒性が低く、寒冷地には適していません。

日本では、1962年頃から栽培されるようになり、現在では多くの品種(数十種)が栽培されています。

☆入園料金

大人(中学生以上)1,500円

※食べ放題+おみやげ用パック1つ

子ども(3歳以上~小学生)700円

※食べ放題のみ(3歳未満は、無料)

◇追加のお持ち帰りは、「持ち帰り用パック」

(別途販売/250g用900円)をご利用ください。 -

高津宮(高津神社)(こうづぐう こうづじんじゃ)

高津宮(こうづぐう)の創始は平安期の貞観8(866)年。大阪隆盛の礎を築いたとされる第16代仁徳天皇が定めた都。高津宮(たかつのみや)跡に社殿を築き、同天皇を主神として祭った。現在の地には1583年豊臣秀吉が大坂城を築く際に遷座された。同社は古典落語の「高津の富」「崇徳院」の舞台として知られ、また文楽・歌舞伎の「夏祭浪花鑑」の一節に登場し上方の伝統芸能に縁が深い神社です。その他展望の名所、高津の湯どうふなど文化・娯楽と幅広く賑っていました。第2次世界大戦で神輿庫だけが戦災をまぬがれ、江戸時代の大神輿2基が受け継がれています。現在の本殿は昭和36年に再興され、神社境内の南北は大阪市の公園として整備され、公園と一体化し早春の梅花、春爛漫の桜並木、大樹が茂り小鳥のさえずりが響く、都会にあって自然豊かな鎮守の森です。

-

大阪観光トイレ kawamo(おおさかかんこうといれ かわも)

“堂島川のほとりにある、「川面」のような外観をもつ観光トイレ”という意味をこめて、「kawamo(カワモ)」と名付けられたこのトイレは、デザインに工夫を凝らすとともに、観光客の利便性にも配慮し、誰もが快適に利用できる、大阪の観光魅力の一つとなりうるトイレとなっています。

川面のゆらめきを彷彿させる外壁や、かつて堂島川沿いに数多く並んでいた米蔵をイメージした勾配屋根など、 「水都大阪」をイメージした特徴的な外観デザインと、国産木材を使用した、木の香りやぬくもりを感じることができる内装デザインが特徴となっています。 -

日本遺産「龍田古道・亀の瀬」

令和2年6月、柏原市と奈良県三郷町が文化庁に申請した「もう、すべらせない‼~龍田古道の心臓部「亀の瀬」を越えてゆけ~」のストーリーが、日本遺産に設定されました。

大和川に沿った、河内と大和を結ぶ道は、「龍田道」と呼ばれました。「龍田道」は、時代や目的によって数本の道に分かれており、それらを総称して「龍田古道」と呼んでいます。古くから利用され、聖徳太子が整備し、奈良時代には平城宮から難波宮への行幸路として天皇や貴族が行き交いました。

また、大阪と奈良の府県境の亀の瀬は、古くから地すべりを繰り返しており、昭和6,7年の地すべりでは、現在の大和路線の線路やトンネルを押しつぶし、大和川の対岸へと付け替えられて現在に至っています。そのトンネルの一部がそのまま残っていたことが地すべり工事中に発見されました。